Grensgeval ou les belles endormies

Et de deux… après Le Sec et l’Humide, Guy Cassiers reprenait Grensgeval/Borderline. Bien peu de différences entre les deux en définitive, ou pour le dire autrement, pas plus de sens politique dans l’un que dans l’autre pour celui qui y prétend. Au mieux, de belles images endormies… ou rien qui ne peut réveiller les consciences sur le drame humain et politique que traversent les réfugiés.

De « La base du vivre ensemble » au droit « qui ne va pas droit ».

Il existe, dès lors qu’est interrogée la lecture, différentes façons d’envisager la rencontre avec un texte. D’aucuns ont théorisé cet instant et ce geste ou cette pratique qui relève, de toutes les manières, d’une réécriture puisque lire c’est réécrire le texte lu. Et dans cet « après coup » qu’est la lecture, deux intentions sont mises en œuvre où, pour la première, il s’agit d’entrer dans une intimité de l’œuvre afin d’être au plus proche de ce qu’elle dit. La seconde, elle, est vraisemblablement liée à une liberté du lecteur. Appelons « liberté » la manière dont le lecteur, n’ayant accès que partiellement à l’intimité de l’œuvre, s’autorise à lui couper la parole. « Liberté » s’entendra donc comme un manque. Comme une absence.

Chez Cassiers, la lecture fragmentaire qu’il a faite de Les Suppliants de Jelinek ; cette manière de restituer environ 10% du texte de l’autrichienne, est l’étape préalable à la mise en scène que l’on pensera comme ce geste de réécriture.

Réécriture ou appropriation qui le conduit à un titre « Grensgeval/Borderline ». Titre plastique que « Grensgeval » qui signifie en neérlandais « frontière » et dont Cassiers dit qu’il décrit « quelqu’un qui se tient à la limite de la norme ». Titre qui, dans la foulée du texte de Jelinek, n’est étranger à aucun des humus qui ont nourri l’œuvre de celle-ci : Les Suppliantes d’Euripide, poème qui lui a servi à mettre en perspective l’actualité politique d’une crise migratoire essentiellement liée à la traversée de la méditerranée par les peuples du moyen-orient lesquels, dans l’après « printemps arabe », voient leurs pays ravagés par la guerre et la radicalisation religieuse. Radicalisation qui s’exporte vers les pays européens et prend la forme violente du terrorisme ; alors que, simultanément, les peuples de l’autre rive de la méditerranée, pour partie, cherchent refuge en Europe.

Jelinek dans Les Suppliants est à cet endroit de l’Histoire. Précisément à l’endroit de l’arrivée en Europe qui est l’aboutissement d’un périple funèbre où les disparus, les mutilés et les délaissés, dans le sillage de l’exil, s’inscrivent dans les sociétés européennes comme les sans noms, sinon ceux, génériques, qui conduisent à les nommer par leur pays, ou encore, dans un rapport à l’évaluation sociologique : des migrants, des réfugiés, des exilés… Et Jelinek de préserver cet anonymat, cette disparition dans son texte, cet effacement alors que dans le même temps les occurrences lexicales qui concernent l’Europe, son organisation en marché, sa culture millénaire et grecque reviennent dans la régularité qu’induit le monde ordonné. Et d’ajouter que de la même manière, l’écriture de cette œuvre repose sur une polyphonie. Qui parle dans Les Suppliants ? Comment distinguer la parole des réfugiés de celle des européens ? Le texte nous floue de tout ancrage, et Jelinek entretient méticuleusement ce désordre discursif où la parole qui se fait entendre n’appartient à aucun visage, aucune identité. Lire cette œuvre revient ainsi à se confronter à une forme monologique où la parole est commune puisqu’aucun des destins n’est privé.

A l’anonymat se substitue alors une forme de nihilisme qui porte sur des êtres, des suppliants, qui exigent du monde ordonné, de l’ordre établi, sinon une place, sinon des papiers, sinon un rôle… du moins, un instant, même furtif, qui dirait la reconnaissance de l’autre. C’est-à-dire, et soulignons-le, un regard sur ce qui, pour autant qu’il n’a plus aucune qualité à l’état civil, pour autant qu’il est un étranger, pour autant qu’il est un inconnu, n’en demeure pas moins humain. Mais, et c’est dans l’affolement de la construction syntaxique et sémantique du texte que l’on comprend qu’au mieux l’indifférence, au pire la suspicion sont les deux mamelles de cette Europe inquiète de l’apparition, dans son espace, de ce qu’elle n’arrive pas à identifier… des sans noms ramenés à leur forme sociologique : émigrés et réfugiés. Noms qui, dits, renvoient à une approximation, un flou, entretenus, voulus liés à la suspicion ou simplement résultats de l’indifférence de l’autochtone pour les « débarqués ». Ce qui apparait ainsi, dans Les Suppliantes de Jelinek c’est le choc tectonique entre deux mondes : un monde enclin à la fermeture auquel vient se heurter un monde à la dérive.

Cassiers à l’œuvre

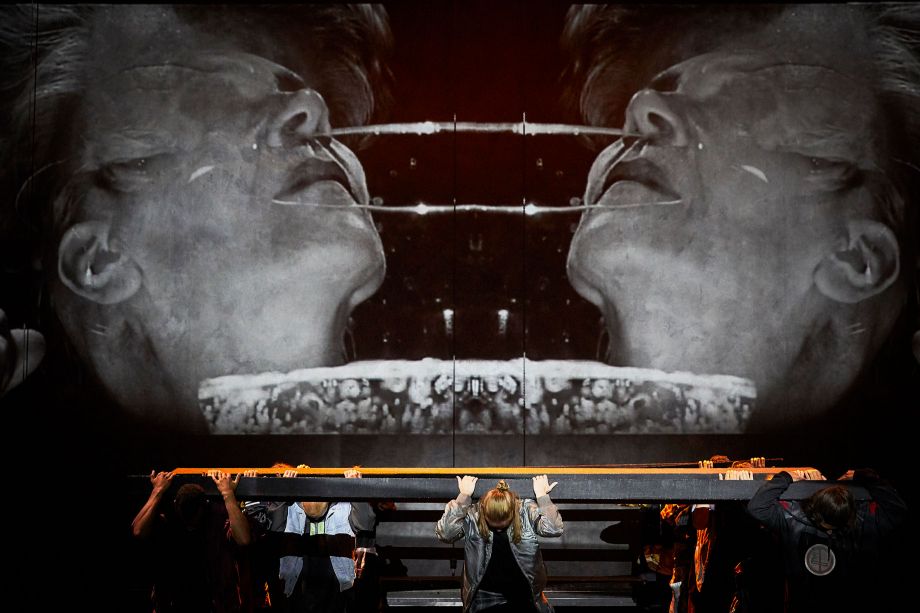

Sous la voute du bâtiment prestige du parc des expositions, Guy Cassiers a fait disparaître l’immense aire de jeu pour lui substituer une boite noire qui accueillera quelques bribes de Les Suppliants. Dans les cintres, en fond de scène, un écran géant. Sur le plateau, des traverses qui pourraient figurer l’armature d’un bateau (figure de l’utopie comme le rappelle Foucault) jouxtent une petite table sur laquelle est posée un équipement de vidéo léger. Le dispositif est là dans son entier, et les deux groupes d’interprètes (un groupe de danseurs/danseuses dirigé par Maud Le Pladec et un salon de discussion de 4 personnes) se met en mouvement. D’un côté se déplaceront des corps muets, de l’autre des visages et des bouches qui parlent. Tout est là, ou presque, car le groupe de ceux qui parlent à la petite table voit son image (exclusivement les visages) projeté sur écran et, pour l’occasion, l’image soumise au processus de morphing les mêle et les confond. Image de visages où la parole semble provenir de tous et de toutes sans que le sens de ce qui est articulé change. Image haute définition, noir et blanc, que l’on pourrait très bien confondre à celle d’une loupe posée en surplomb de la scène qui offre un monde grouillant, et que les « cathodiques » commentent, commenteraient.

Ultérieurement, dans le tableau suivant, ce processus sera abandonné. Un gigantesque mur d’écrans de toutes tailles viendra se substituer au seul écran vidéo. Images d’archives, images d’actualité en couleurs, paysages, kaléidoscope d’images jusqu’à la projection de référents culturels et artistiques. C’est le monde qui semble passer sur ces écrans et présenter des morceaux, des fragments, des bouts d’Histoire. Monde incohérent ou tumultueux, chaotique.

Au troisième temps, l’espace se ferme et des parois viennent encadrer le plateau. Depuis longtemps, les groupes qui étaient séparés au début se sont mêlés, mais c’est toujours et exclusivement les interprètes du salon des discussions qui parlent et qui monopolisent la parole.

Une parole qui fait entendre des séquences isolées de l’œuvre de Jelinek.

Le tout se présente comme une succession d’images méticuleusement soignées, travaillées, ciselées, éclairées de manière à rendre une beauté qui est aux antipodes du texte, lequel, lui, relaie la laideur inhérente au non engagement.

Alors oui, les images de Cassiers sont esthétisées et le pouvoir qu’elles exercent relèvent parfois d’un jeu d’hypnose que la parole ne fait qu’amplifier. Parole monotone, à peine rythmée, presque neutre dans le constat qui est dressé. Et c’est un premier endroit où l’on sent comme une faiblesse dans le travail de mise en scène, quand tout cela devient cruellement lisse, sans accrocs, sans relief. Première faiblesse dis-je, qui annonce la seconde qui, elle, ne tient peut-être qu’au spectateur que je suis.

Faiblesse qui, me semble-t-il tient au choix de mettre en œuvre la parole et de rendre une sélection du texte de Jelinek qui n’excède pas le 10ème de Les Suppliants. Ce n’est pas le pourcentage qui est en cause, mais plutôt la manière dont Cassiers redistribue et coupe dans le texte de Jelinek. Cette façon qu’il a d’inventer un « foyer qui parle » et de l’autre un groupe muet, alors que le texte de Jelinek développe une seule et même ligne polyphonique. Non, ce n’est pas le pourcentage, mais les choix opérés sur l’œuvre ou, soudainement, et à certains endroits de la mise en scène, ce qui est dit semble relever d’un commentaire pour le moins nauséabond sur ce qui se passe là, dans le mouvement d’exil qui voit arriver « l’étranger ». A plusieurs reprises (mais était-ce lié à la fatigue du festival), il me semblait que le discours tenu laissait poindre des accents du « Parti de la liberté » et son leader Geert Wilders.

Impression fausse forcément, et Cassiers n’est soupçonnable d’aucune manière d’appartenir à cette mouvance. Mais, et c’est l’un des effets de la mise en scène, il y a à mesure que les extraits sont redonnés et redistribués, une sorte d’ambiguïté naissante liée au montage du texte. Ambiguïté d’autant plus forte que Cassiers a mis en place, en définitive, un dispositif où la frontalité passe par ceux qui sont visibles et ceux qui ne le sont pas, ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas, ceux qui pensent et ceux que l’on entend pas. Choix de mise en scène qui n’existe pas dans le Jelinek, alors que dans Grensgeval se construit sur une opposition que l’on retrouve dans la scénographie et la distribution de la parole.

Au terme d’un peu plus d’une heure, la scène disparaît dans le noir. Que restera-t-il de ce qui était un questionnement sur un moment historique ? Comme Balibar (Etienne, le père de Jeanne), je me dis que nous sommes dans un interegnum, un entredeux où l’on sait ce qui disparaît et où l’on ne voit pas ce qui va apparaître. Et je me souviens de l’analyse de Balibar, sur l’Europe… sa naissance. Si l’Europe s’est construite avec des citoyens qui appartenaient à des états et que ceux-ci se sont agrégés, aujourd’hui les réfugiés sont des européens qui s’agrègent sans Etat. C’est une nouveauté ça… ça devrait nous éveiller à redéfinir l’Europe, non comme territoire, mais plutôt comme « peuples ». Mais cela, les belles images de Cassiers ne le posent pas… au comble elles pourraient nous endormir… Grensgeval ou les belles endormies si ça ne fait pas d’ombre à Kawabata.