Godot, ou le Théâtre Glorieux de Jean-Pierre Vincent

——

de Samuel Beckett (1948)

mise en scène de Jean-Pierre Vincent,

Théâtre du Gymnase, Marseille 2015

On est 60 après la création et l’Arbre est toujours aussi tordu dans le Jardin sale de cette route de campagne – on attend toujours que quelque chose ne vienne pas. On est 60 ans après, et force et de constater que le texte de Beckett n’a pas d’âge : il possède les traits de ses deux types qui attendent ici ce Godot sans raison précise, parce que c’est là leur tâche depuis 60 ans. Et Godot, car c’est sa tâche à lui, ne cesse pas de ne pas venir. Voici pour la fable. Entre l’histoire et nous, la langue vient dire les mots de l’attente, ceux qui trompent l’attente : et pour tromper, il faut toujours être trois. Beckett, nous, et le metteur en scène : cette fois, c’est Jean-Pierre Vincent qui après avoir longtemps mûri un projet autour de Fin de Parti s’attache à l’œuvre monument, celle qui sert dans les classes du lycée à fabriquer du contemporain et à brandir ce mot absurde d’absurde. Après la carrière que l’on sait, le compagnonnage avec Patrice Chéreau, le brechtisme féroce, la direction de tout ce que le pays possède d’institutions nationales, l’enseignement dans les écoles de théâtre, Vincent paraît revenir aux fondamentaux. Le théâtre comme espace radical du théâtre : sans arrière-monde. C’est cet automne au théâtre du Gymnase de Marseille qu’est créé le spectacle promis à une tournée générale l’an prochain.

Donc, presque 60 ans après, on sait qu’il n’y a plus rien à attendre : la bascule Beckett a eu lieu, au lieu même du vieux drame. Dans cette attente qui ne cesse pas de recommencer à ne pas finir, l’évidence que cette attente ne précède rien, ni arrivée, ni plénitude. On a touché au théâtre. L’action n’y est plus la rencontre – et le combat, rien d’autre que cette lutte entre soi et une chaussure récalcitrante. Alors, quand 60 ans après, on y revient, c’est avec ces 60 ans entièrement adossés à cette bascule. L’acte, c’est désormais ne plus agir. On attend, on est plus que cela : ces deux types qui attendent, et le spectateur en face n’attend plus que ce quelque chose annoncé qui ne viendra pas – c’est le spectaculaire de Beckett, retourner sur nous la position du drame vers celui qui le regarde et le dévisage. Alors, 60 ans après, qu’est-ce qu’on a appris, de l’attente, et quelle est-elle ? Un simple jeu avec le théâtre ? Ou une façon d’envisager justement une position dans l’histoire, un rapport au temps qui le met à nu, une manière de saisir radicalement ce qui se joue du siècle qui sur le cadavre des dieux a dressé les charniers de Verdun, de Pologne, et souffler tout ensemble des millions d’hommes au Japon. Trop grande, l’Histoire, en regard de la dérisoire attente de deux clochards célestes ? C’est ce costume mal ajusté qui donne aux clowns lamentables la splendeur d’un regard en miroir – et constater que le théâtre possède encore cette force, celle de trouver dans des corps et leur posture la possibilité de nommer l’appartenance à notre temps.

Le 21 décembre 2012, des centaines de journalistes du monde entier se rendent à Bugarach, 202 âmes, quelque part dans le Languedoc. Aucun calendrier maya connu n’annonce la fin du monde : mais il faut croire que certains aiment croire quand il n’y a rien d’autre à croire que la croyance des autres. On attend donc la fin du monde. Ou plutôt, les journalistes du monde entier attendent pour voir si certains croiront vraiment à cette fin – attendent une humanité qui viendra ici attendre : on se moquera bien d’eux. On attend encore : personne ne vient, à part les journalistes, qui finissent par rendre compte de leur propre attente d’un événement qu’ils auront provoqué, et qui n’arrivera pas – mais qui passera sur les écrans du monde entier. Le lendemain, 22 décembre, l’Égypte vote son projet de constitution. La fin de l’Histoire n’a pas d’avenir. Et pourtant, cette attente de ce qui ne viendra pas, dans le siècle qui suit la mort de Dieu, la mort de l’homme sur les décombres de Chemin des Dames, d’Auschwitz, d’Hiroshima, dans cette chute de l’Histoire qui n’en finit pas de tomber avec des Murs, avec des Tours, avec les statues des Dictateurs, difficile de ne pas voir que ceux qui tombent sont les restes de cette appartenance, chutes, comme d’un costume immense dont nous drapons nos rêves en lambeaux. Geste récurrent de Vladimir dans la pièce de Beckett : frapper le chapeau pour en faire tomber quelque chose (d’invisible) ; geste récurrent de tous ces personnages : tomber ; geste du soleil : la nuit qui tombe ; tous ceux qui tombent font chuter avec eux leurs corps et les mots de leurs lèvres qui tombent, comme la Chair tombe sur le corps de ceux qui sont chassés des cieux, et dans leur Chute, la loi générale de la Gravité, celle de la Chute des Corps parce qu’ils sont trop légers peut-être pour être autre chose que des hommes. Toute cette métaphysique de seconde main saisie par Beckett pour être attaquée, celle d’une attente qui lie l’Histoire dans la fable, et l’attente d’une fin qui nous sauvera – de quoi ? De la vie, ou de cette mort qui chaque jour fait la conquête de nos corps ?

Ce n’est pas la question de Jean-Pierre Vincent, qui lève le Corps Glorieux du Théâtre : une très belle scène, arbre et route de poussière, ciels de peintre où rayonne un soleil d’hologramme – une scène pour le théâtre qui a encore foi en lui. L’arbre de gibet est un saule qui n’est pas sans dignité – et une sereine vitalité traverse les lieux et les paroles. Le dieu caché de Beckett n’est ni dieu ni caché, simplement en retard, ou trop fatigué pour venir : à côté de ses pompes, Godasses en bandoulière, Godot est le nom d’un cri épuisé, ou que l’appel épuise – Jean-Pierre Vincent reprend le porte-voix Beckett pour appeler : mais quoi ? « L’air est plein de nos cris. (Il écoute.) Mais l’habitude est une grande sourdine. » Le choix de Vincent est net : d’ailleurs, il coupera cette réplique. Au désespoir joyeux d’un appel manqué, au rire terrible d’une métaphysique insultée, Jean-Pierre Vincent tourne le dos et choisit d’être l’habitude plutôt que le cri : le théâtre, plutôt que ce pour quoi le théâtre est tourné en dérision, espace pour Beckett de la défaillance de la parole et d’une impuissance spectaculaire. Ainsi le théâtre est le lieu par excellence de l’agir ? Le lieu du combat ? De la passion ? Ainsi c’est là qu’il faut blesser l’action, la lutte, l’intériorité bruissante – c’est là que le théâtre peut dire que le théâtre est nu : on baisse le pantalon de l’acteur (lors de la création de Blin, l’acteur refusa : belle lettre de Beckett pour dire, avec provocation, mais sérieux – comme toujours – que c’est là le point crucial de la pièce).

Pour Jean-Pierre Vincent, avec une fougue évidente, et la certitude que possède le théâtre quand il croit en lui-même, les types qui attendent seront des types, qui attendent. Au plein assourdi d’un cri qui ne rejoint pas, le metteur en scène, près de quarante ans après ses premiers spectacles, préfère le jeu de ceux qui jouent : brillants acteurs (Abbès Zahmani, Charlie Nelson, Alain Rimoux, Frédéric Leidgens, Gaël Kamilindi), jolie scénographie, couleurs vives, articulation impeccable d’énoncés qui portent – on est rassuré : on entend bien le texte –, silences respectés à la lettre et au tempo impeccable – rien qui ne contrevient à la volonté à la fois de rendre hommage au maître, et de dépoussiérer une œuvre pourtant usée jusqu’à la corde – celle qui se casse quand on voudrait s’y pendre, à la fin de la pièce, et qui empêche qu’on se suicide : qui sauve du salut. Et justement, qu’en est-il de la défaillance, de la débandade[[sur ce mot, l’article de Yannick Butel dans Incertains Regards, Hors Série : » Le théâtre pense, certes », mai 2015]], de la fragilité, des inquiétudes sourdes, de la menace qui pèse sur tout ce théâtre ?

Le problème que pose Beckett aux metteurs en scène, c’est Beckett lui-même : à verrouiller son texte, il impose soit la tautologie, soit le contre-sens – se soumettre, ou se démettre. D’ailleurs, Beckett s’en chargeait lui-même, qui plaçait la scène sous surveillance – une telle dramaturgie se défend bien toute seule. C’est que Beckett se méfie du théâtre comme de la bonne santé, lui qui préfère, comme Artaud, la Peste et le Choléra ensemble. Ces verrous contre le metteur en scène auteur, Beckett en dispose comme de garde-fous contre la raison pure. Un terrain miné, voilà ce qu’il semble disposer autour et dans son écriture. Minée par les références qui se trahissent, la théologie qu’il semble ici réinventer pour mieux la détruire, la philosophie que Beckett déconstruit en lecteur (admirateur) de Geulincx, ce cartésien et religieux flamand du XVIe s. peu connu, mais dont on sait aujourd’hui la part considérable dans la formation du dramaturge au cœur des années 30, l’œuvre de Beckett ne cesse de faire signe vers une pensée qu’il sape – un arrière-monde dévalué.

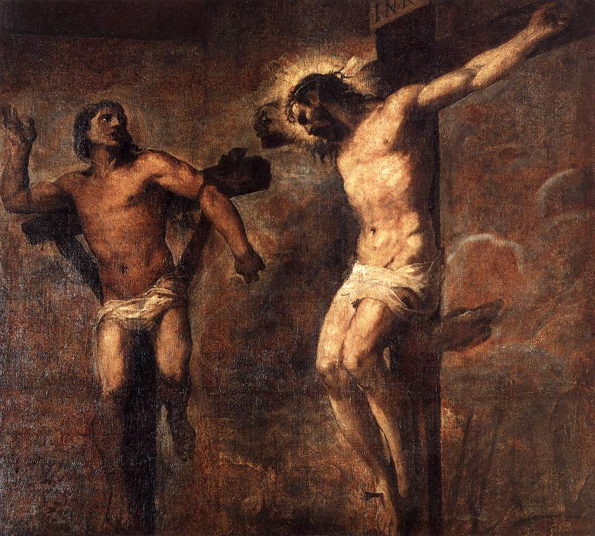

Mais un arrière-monde puissamment présent : passe l’ombre des deux larrons autour de la Croix – et de joyeuses hypothèses sur le salut, et la preuve (pourquoi seul un des évangélistes en parle, du larron sauvé ?, s’inquiète Vladimir) –,

Impossible d’être ailleurs qu’au théâtre, c’est le drame – les chaussures qui devraient servir à marcher font horriblement mal et empèsent, alors qu’il faudrait être plus loin, dehors, la vie qui bat – théâtre qui ne cessera pas d’être l’espace du gouffre immobile où rien ne pourra se dire. Haine de Beckett pour le théâtre qui se lit à chaque réplique. Dans ces limbes qu’est la scène beckettienne, on joue aux dialogues philosophiques du XVIII, à la disputatio théorique, on dégrade la pensée jusqu’à l’os – on secoue les spectateurs d’un rire satanique (pardonne-leur, car ils ne savent pas de quoi ils rient). C’est la férocité pure. Saisi ici par le théâtre, qu’en reste-t-il ? Si ce n’est du théâtre ?

« Qu’est-ce que j’peux faire ? J’sais pas quoi faire », chantonnait l’espiègle Anna Karina dans Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, étrange écho à l’initiale de Godot, qui s’ouvre sur une réplique sans réplique possible : « Rien à faire ». Non, rien à faire décidément, il n’y a rien à faire : de fait, on ne cessera pas de le faire, ce rien, d’en jouer le faire inaccompli qui se creuse à mesure qu’il se fait, défaisant sa réalisation : sa défaite ? Rien à faire, disait Estragon à son ami Vladimir – sur lequel repose le souvenir (défait) d’un autre Vladimir, le camarade Lénine : que faire ? Se rassembler, s’organiser, agir, combattre ; ne plus attendre l’effondrement que promettait Marx, mais œuvrer à sa défaite.[« Oui, oui, nous avons en effet perdu toute “patience” pour “attendre” le temps heureux, que nous promettent depuis longtemps les “conciliateurs” de toute sorte, où nos économistes cesseront de rejeter la faute de leur propre retard sur les ouvriers, de justifier leur propre manque d’énergie par la prétendue insuffisance de forces chez les ouvriers. » Lénine, Que faire ? ]]. Que faire, ici ? Rien. Que d’attendre. Ce qui ne vient pas. On connaît la fable, elle est fatale, précisément en cela qu’elle ne porte nulle autre fatalité que le temps, advenu comme on s’y attend, une seconde après l’autre, qui accomplit sa tâche attendue, celle d’entamer les forces. « Seul est triste – affligeant – le vieillissement, pas la mort », écrivait récemment Claude Régy [en préface à la pièce de JY, Jusqu’à ce que. La chair est triste, en effet, hélas ! – puisqu’elle en elle pèse la fatalité de la chute. On est auprès de l’Arbre de la connaissance qui a fourni tous les fruits possibles, et qui s’est achevé. Ce qui pèse ici sont des millénaires de savoir qui n’ont conduit qu’à leur épuisement. Les corps des hommes, Adam et Ève sans sexe désormais qu’ils ont fini de reproduire l’Histoire, n’ont plus rien à goûter du Jardin que des carottes qui sont plus souvent des navets (l’Histoire de la littérature sait en produire plus souvent qu’à son tour), et les glorieuses vendanges évoquées au hasard du souvenir ne sont plus que de la nostalgie : littéralement, douleur du passé.

Vladimir part d’un bon rire qu’il réprime aussitôt, en portant sa main au pubis, le visage crispé.

La proposition de Jean-Pierre Vincent en refusant de déplier l’approche métaphysique – la dégradation de l’enjeu métaphysique – pour la situer de plain-pied sur le plateau, fait l’éloge du théâtre : et en effet, ces personnages ne peuvent se saisir dans l’ordre des choses, réellement, que d’une appartenance théâtrale.

Estragon . – Je suis damné !

Vladimir . – Tu as été loin ?

Estragon . – Jusqu’au bord de la pente.

Vladimir . – En effet, nous sommes sur un plateau. Aucun doute, nous sommes servis sur un plateau.

Pas étonnant que la critique (théâtrale) (et officielle) y lit un Godot idéal (c’est le titre de la critique de Fabienne Darge pour Le Monde) – idéalement levé pour le théâtre célébrant sa théâtralité : on applaudit ce qu’on reconnait.

C’est en somme, à ce singulier cogito que revient Vincent : après l’épreuve de la table rase que produit le texte sur l’action, la fable, la connaissance – une table rase de l’après, une sorte d’histoire qui suivrait la fin de l’Histoire —, seule résiste au doute la pure existence théâtrale de personnages qui arpentent l’espace et trouvent ici la seule preuve qu’ils sont, intransitivement (des acteurs). Dès lors, la lecture de Jean-Pierre Vincent, radicalement matérialiste, prend appui sur la langue argotique de Beckett – plutôt, la langue d’un argot que Beckett aime manipuler, titi parisien jusque dans son étrangeté manifeste au français, formules à l’emporte pièce : gouaille du est-ce que-je sais ?, et autres truculences du Dis-lui de la boucler. Etc. Ce matérialisme irrigue le texte depuis l’hypothèse théâtrale – et cette hypothèse pourrait se résumer à ces mots : l’attente est une action dans la mesure où elle oblige à peupler le temps ; la répétition serait moins une redite qu’une reprise ; le jeu n’est pas le contraire du réel, mais la faculté d’en reprendre possession ; la parole est seule capable de lever les corps tombés sur eux-mêmes.

Au seuil du deuxième acte (les mots sont piégés : et l’acte est ici le contraire de l’action, puisqu’on ne fera que recommencer l’attente vaine du premier acte), tout semble oublié. Tous doutent qu’ils aient vécu ce qui a été éprouvé au premier acte, ainsi défait. Tous ? Sauf Vladimir, qui s’acharne à ne pas oublier, à transmettre aux trois qui l’entourent, et qui tombent, que ce qui a eu lieu a eu lieu, et change absolument la nature du lieu présent. La preuve : l’arbre, de nouveau, produit des feuilles.

Estragon . – Et maintenant il est trop tard.

Vladimir . – Oui, c’est la nuit.

Estragon . – Et si on le laissait tomber ? (Un temps.) Si on le laissait tomber ?

Vladimir . – Il nous punirait. (Silence. Il regarde l’arbre.) Seul l’arbre vit.

Estragon (regardant l’arbre). – Qu’est-ce que c’est ?

Vladimir . – C’est l’arbre.

Estragon . – Non, mais quel genre ?

Vladimir . – Je ne sais pas. Un saule.

L’Arbre de vie seul demeure, seul le saule qui sauve. Et si le saule pleure, il n’oublie pas de mourir de rire. À l’ombre de l’arbre, autour de qui tombent ceux qui tombent, c’est Vladimir qui relève tout. Vladimir ou la mémoire du théâtre, décidément. C’est alors un charnier qu’on voit, un charnier à quatre, mais un charnier de corps entrelacés et tombés en charpie au pied du (quatrième) mur sans cesse perforé. Charnier que le théâtre glorieusement relève – Jean-Pierre Vincent est à sa tâche.

Matérialiste jusque dans le rejet d’un arrière-monde, vitaliste dans le sursaut accordé aux personnages, Vincent fait jouer ses acteurs comme des clowns éberlués par leur propre présence : parmi eux irradie de présence Lucky (fascinant Frédéric Leidgens dans ce qu’il ne fait pas — son masque de douleur impassible tenue à bout de lui-même, à bout portant du spectacle), tenue en laisse par l’esclavagiste Pozzo qui possède toute la palette du discours des maîtres, le discours du patronat sarkoziste qui sait utiliser la carotte et le bâton (le bâton plus souvent), l’humiliation et la culpabilisation, la tendresse pour celui qu’on mène à l’abattoir ou à la vente à marche forcée. Jean-Pierre Vincent confie que son désir de monter la pièce est né de la lecture de l’essai de Günther Anders, sur L’Obsolescence de l’homme. Beckett visionnaire d’un monde voué au destin des machines, avec date de péremption, ou est-ce nous qui avons rejoint cette pensée d’un épuisement généralisé des ressources, hommes, animaux, terre ? Et cependant, dans son spectacle, c’est l’increvable de l’homme qui surgit – puisqu’il a pour lui les voix anciennes qui l’enveloppent, une littérature de papier et de feuilles, mortes, qui sont au moins la preuve qu’il est vivant.

Vladimir . – C’est vrai, nous sommes intarissables.

Estragon . – C’est pour ne pas penser.

Vladimir . – Nous avons des excuses.

Estragon . – C’est pour ne pas entendre.

Vladimir . – Nous avons nos raisons.

Estragon . – Toutes les voix mortes.

Vladimir . – Ça fait un bruit d’ailes.

Estragon . – De feuilles.

Vladimir . – De sable.

Estragon . – De feuilles.

Les voix mortes parlent ici la langue morte d’un théâtre qui croit encore à ses propres dieux. Quand le spectacle s’achève, les acteurs restent là. La didascalie le dit, qui ne se trompe jamais. « Allons-y ». (Ils ne bougent pas). L’insulte de Beckett au Théâtre Assis est célébrée sous les applaudissements ravis de spectateurs qui ont passé une belle soirée, décidément.

Restent certains mots. Ceux du songe terrifiant de celui qui l’ignore – songe shakespearien si le Shakespeare de Beckett est dans Yorick plus que dans Hamlet : le Crâne qui sera la boîte noire de tout son théâtre ultime, dans ses derniers textes épuisés (qui ne portent évidemment pas la mention « théâtre »[[Pour finir encore, et autres foirades, par exemple]]

Vladimir . Du fond du trou, rêveusement, le fossoyeur applique ses fers. On a le temps de viellir. L’air est plein de nos cris. [Il écoute] L’habitude est une grande sourdine. [Il regarde Estragon dormir] Moi aussi, un autre me regarde, en se disant : « Il dort, il ne sait pas, qu’il dorme. »

À poings fermés, les personnages se battent contre un théâtre qui ne s’entend plus à force de parler sa propre langue, et qui n’entend plus au-dehors les bruits du monde qui passent. En descendant vers minuit le quartier de Noailles, à la sortie du théâtre, on enjambe quelques types qui dorment sur le pavé des rues de Rome et de Saint-Féréol, assommé par le vin et l’épuisement, et le jour tombé sur eux, ou discutant du salut dans la langue inventée de leur soûlerie, j’entendrai : « pourquoi ils prennent le bateau pour venir ici ? On devrait leur dire qu’il n’y a rien ici, à part nous ».